【豆知識】古墳と遺跡の違いとは?

古墳と遺跡の違い

先日、茅野市にある尖石石器時代遺跡(国の特別史跡)を訪問した際に、ふとした疑問を持ちました。古墳(こふん)と遺跡(いせき)は何が違うのでしょうか?どちらも古代のものであることはイメージ的に分かるものの具体的な違いが分からず・・・こちらの記事ではその違いについて説明していきます。

古墳

古墳とは?

辞書では、「古代、土を高く盛り上げてつくった有力者の墓。現在では、墳丘をもつ墓は弥生時代にさかのぼることが判明したため、前方後円墳出現以降のものを古墳と呼ぶ。」と記載されています。一言で表すと、古墳=古代の有力者の墓です。

有名なところでは世界文化遺産に登録される日本最大(全長約486m)の前方後円墳・仁徳天皇陵古墳(大山古墳)など日本国内には多くの古墳が残されています。ちなみに、仁徳天皇陵古墳をつくる場合、1日2000人が働いても15年以上かかったといわれています。

※下記写真は塚原二子塚古墳(飯田市)

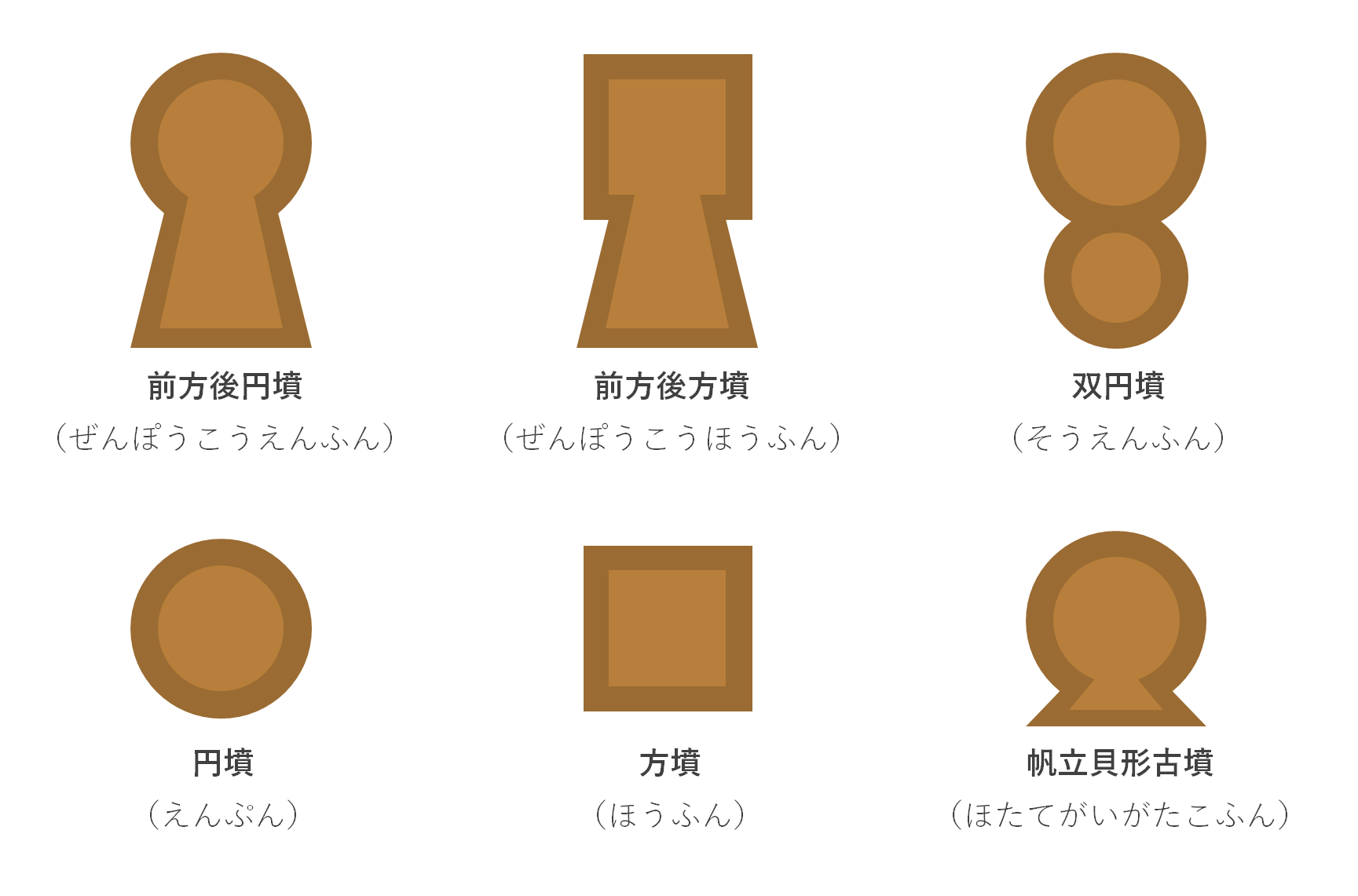

古墳の形状は大きく分けて6種類、前方後円墳、前方後方墳、双円墳、円墳、方墳、帆立貝形古墳などがあります。それぞれ以下のような形状のものを指しています。

上記以外にも八角墳・上円下方墳・双方中円墳・双方中方墳・双方墳などがあります。日本全国には約16万基の古墳があり、その中で最も多い形状は「円墳」で約9割を占めていますが、巨大な古墳のほとんどは「前方後円墳」です。これは王や豪族の権力を誇示するとか政権の支配力を示すなどという理由があるようです。

おすすめ観光地

良好な姿を残す古墳で墳丘上からは天竜川周辺の風景が眺められる塚原二子塚古墳↓

後円部と前方部に形が異なる横穴式石室を持つ馬背塚古墳↓

遺跡

遺跡とは?

辞書では、「貝塚・古墳・集落跡など、過去の人類の生活・活動のあと。遺物・遺構のある場所。昔の建物や歴史的事件などのあった場所。旧跡。古跡。」と記載されています。一言で表すと、遺跡=古代の人類の生活の跡です。

「遺跡」は大きく分けて「遺構」と「遺物」に分類されます。「遺構」は竪穴住居・古墳・墓など他に動かすことができない人類の痕跡をいいます。「遺物」は土器・石器・土偶など動かすことができるものをいいます。このような定義ですので、広い意味では遺跡の中に古墳も含まれてきます。

おすすめ観光地

八ヶ岳山麓を代表する遺跡で縄文文化の宝庫といわれる尖石石器時代遺跡↓

日本三大遺跡のひとつで国の史跡に指定される平出遺跡↓

まとめ

古墳は古代の有力者の墓、遺跡は古代の人類の生活の跡です。

長野県内にも数多く残っている古墳・遺跡、歴史と文化が詰まったパワースポットで古代のロマンを感じながら巡る旅をするのも良いかと思います。

とても分かりにくく、説明が足りないと思う。

コメントいただきありがとうございます。

もう少し内容を見直しできないか検討してみます。

そんなことしなくて大丈夫です!とってもわかりやすくて参考になりました!学校で新聞を作っているのですが、この記事を参考に書いてもよろしいでしょうか?

コメントいただきありがとうございます。とても励みになります!

様々な角度からご意見をいただくことで、改善できる点があれば少しずつ取り組んで行きたいと思います。

また、記事についてですが、営利目的でなければご自由にお使いいただいて結構です。学校での新聞づくりに少しでも役立てていただければ嬉しいです。